一般的に「インクジェットプリンター」と言った場合、水性のインクを使用したプリンターを指すことがほとんどですが、溶剤のインクを使用した製品もあります。それが、こちらの記事で取り扱う「溶剤インクジェットプリンター」(以下、溶剤インクジェット)です。

この記事では、溶剤インクジェットが耳慣れない初心者に向けて、どんな特徴があり、どんな印刷物が作れるのかを説明したうえで、製品の選び方を解説します。

溶剤インクジェットとはどんなもの?

溶剤、水性ともに、インクの微細な粒をメディアに噴射して印刷するという、インクジェットとしての仕組みは共通しています。2つの違いはインクの「特性」にあります。

水性インクは、紙に代表される「水を吸収するメディア」にインクを噴射し、水が乾燥することで定着します。塩ビのシートのような、水を吸収しないメディアには印刷できないという特徴があります。

溶剤インクは、メディアの表面をわずかに侵食し、溶剤が乾燥することで定着します。そのため、溶剤インクジェットには、溶剤を乾燥させるヒーターが搭載されています。

溶剤インクジェットは、溶剤で溶けないメディアには印刷ができません。溶剤インクジェットで印刷可能なメディアは、素材自体がそもそも溶剤で溶けるものか、素材の表面に溶剤で侵される加工がされているものになります。

溶剤インクジェットでは、どんなものが印刷できる?

溶剤インクジェットは、インクがメディアの表面を侵食して定着しているので、水に濡れたり、日光に当たったりしても印刷物が劣化しにくい特徴があります。そのため、屋外広告などで広く利用されています。

摩擦にも強く、人の手が触れるものに印刷しても、印刷面がかすれにくくなっています。裏に粘着剤が付いたシートに印刷すれば、ラベルやステッカーなども作れます。

溶剤インクジェットは、印刷可能なメディアの種類も多く、前述した塩ビのシートの他、ターポリンというビニール素材の生地や合成紙などにも印刷できます。

塩ビのフィルムは看板や車両のラッピング、ターポリンは横断幕や懸垂幕、合成紙はポスターやウィンドウサインなどに使用されています。

溶剤インクジェットの選び方

ここからは、用途が広い溶剤インクジェットの、選び方のポイントを解説します。

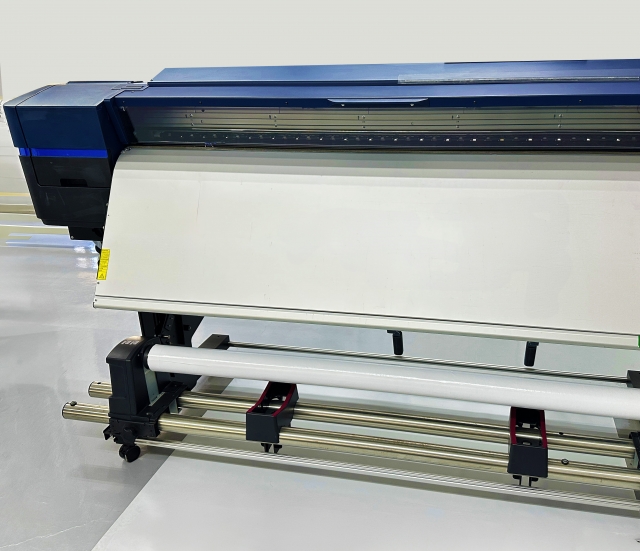

●プリンターのサイズ

溶剤インクジェットは、看板やポスターなどを印刷する大判プリンターが多いのですが、デスクトップタイプの製品もあります。ラベルやステッカーなどを印刷する用途なら、省スペースで設置できる小型の製品もおすすめです。

●印刷スピード

印刷スピードは、生産性に関わります。多くの印刷物を短時間で印刷したいなら、印刷スピードが早い機種を選ぶとよいでしょう。

●カット機能の有無

溶剤インクジェットには、カット機能を備えている製品もあります。カット機能があれば、商品のパッケージやステッカー、小売店の店内に貼るPOPなどが簡単に作れます。

一方、カッティングマシンを別に用意すれば、プリンターは印刷のみに使えるので、印刷事態の効率はよくなります。

●インクの色数

溶剤インクジェットも、基本となるインクの色は、ブラック、マゼンタ、シアン、イエローの4色です。色数が増えると、水性インクジェットと同じく、より高画質での印刷が可能になります。高精細な印刷をしたいなら、インクの色数が多い製品を選びましょう。

溶剤インクジェットならではのインクとして、ホワイトやシルバーがあります。ホワイトインクは下地に使うと、透明なメディアにも印刷が可能になり、発色もよくなります。シルバーインクは、金属光沢が表現できるので、デザインの幅が広がります。

***

初心者向けに、溶剤インクジェットの仕組みや用途、選び方などを解説しました。

水性インクジェットよりも取り扱いが難しい溶剤インクジェットですが、近年は臭気が少ない低溶剤のエコソルベントインクと呼ばれるインクが普及し、以前より初心者が手を出しやすくなっています。

屋外広告物を始め、水性インクジェットでは困難な印刷物を作成したい場合は、この記事を参考に、ぜひ溶剤インクジェットの導入を検討してみてください。

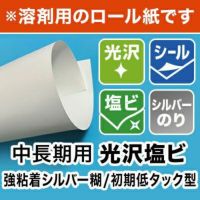

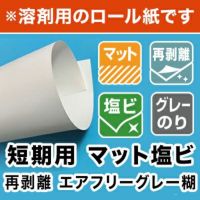

松本洋紙店では、溶剤インクジェット対応の溶剤用ロール紙も取り扱っています。看板などに使う塩ビのフィルムや、車両ラッピング用のフィルム、ターポリン、クロス、合成紙、壁紙キャンバスなどを取りそろえております。プリンター導入後、用紙をお求めの際は、ぜひ松本洋紙店をご利用ください。

溶剤用ロール(松本洋紙店)

【溶剤用】短期用 厚手 マット塩ビ 再剥離グレー糊 1060mm×50M

【溶剤用】短期用 厚手 マット塩ビ 再剥離グレー糊 1060mm×50M 【溶剤用】中長期用 光沢塩ビ 強粘着シルバー糊/初期低タック型 1370mm×30M

【溶剤用】中長期用 光沢塩ビ 強粘着シルバー糊/初期低タック型 1370mm×30M 【溶剤用】長期用 光沢塩ビ 強粘着 ホワイト糊 1370mm×50M

【溶剤用】長期用 光沢塩ビ 強粘着 ホワイト糊 1370mm×50M 【溶剤用】短期用 マット塩ビ 再剥離 エアフリーグレー糊 1370mm×50M

【溶剤用】短期用 マット塩ビ 再剥離 エアフリーグレー糊 1370mm×50M

ペーパークラフト・文具ランキング

ペーパークラフト・文具ランキング 大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法

大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法